医療費控除の計算

多くの方が関心を持つ「医療費控除」について、分かりやすく解説します。

簡単に言うと、これは「一年間で医療費がたくさんかかって大変でしたね。その分、少しだけ税金を軽くしてあげますよ」という国の優しい制度です。

ステップ1:まずは「自己負担額」を計算しましょう

最初に、この一年間で「ご自身が実際に負担した医療費」がいくらだったかを計算します。

- まずは、病院の窓口で支払ったお金や薬代などを全部合計します。

- そこから、生命保険や健康保険から受け取った入院給付金や高額療養費などの「補填された金額」を差し引きます。

例えば、年間の医療費が30万円で、保険金が5万円おりた場合、自己負担額は「25万円」となります。

もし保険金などがなければ、支払った医療費がそのまま自己負担額になります。

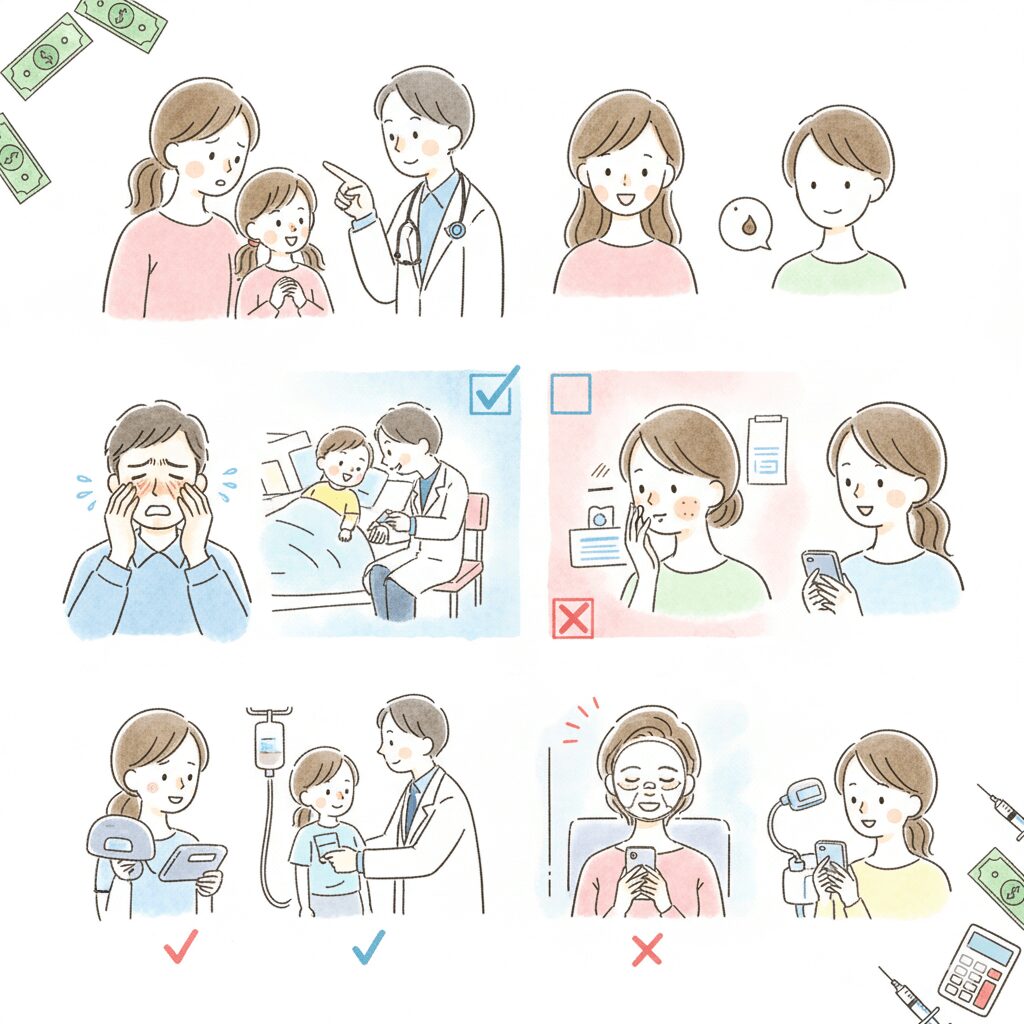

ステップ2:「10万円」というハードルを越えるか?

次に、ステップ1で計算した自己負担額から、原則として「10万円」を差し引きます。

これは、いわば税金を安くしてもらうための「ハードル」のようなものです。

国は、「年間10万円くらいまでの医療費は、どの家庭でもかかる一般的な出費ですよね。なので、それを超えた『特別な負担』の部分だけを税金の計算で考慮しますよ」と考えているのです。

つまり、自己負担額がこの10万円のハードルを越えなければ、医療費控除は使えません。

※ちなみに、年間の所得が200万円未満の方は、このハードルが少し下がり、「所得の5%」の金額になります。

ステップ3:「医療費控除額」が決定!

10万円のハードルを越えた部分、それがあなたの「医療費控除額」になります。

先ほどの例で考えてみましょう。

自己負担額が25万円だったので、そこからハードルの10万円を引きます。

25万円(自己負担額)−10万円(ハードル)=15万円(医療費控除額)

この15万円が、税金の計算の元となるあなたの所得から差し引かれます。

その結果、納める税金が安くなる、という仕組みです。

ただし、この医療費控除額には200万円という上限が設けられていますので、その点は覚えておいてください。