小規模宅地等の特例の考え方

相続の際にとても重要になる「小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)」という制度について、分かりやすくご説明します。

少し長い名前ですが、一言でいうと「土地にかかる相続税の、とってもお得な割引制度」のことです。

相続税の基本ルール

まず、大前提として、ご家族が亡くなられて財産を受け継ぐ(相続する)とき、その財産の合計額が一定の「基礎控除」というボーダーラインを超えると、「相続税」という税金がかかります。

この相続税を計算するとき、土地や建物などの財産は、亡くなった時点での「時価」、つまり「今この土地を売ったらいくらになるか」という金額で評価するのが原則です。

なぜ「土地の割引制度」があるの?

ここで一つ、想像してみてください。

例えば、お父様が長年商売をしていたお店の土地や、ご家族でずっと暮らしてきたご自宅の土地があったとします。

もし、その土地が便利な場所にあって評価額がとても高かった場合、どうなるでしょう?

原則通りに計算すると、相続税も非常に高額になってしまいます。

その結果、「税金を払うために、思い出の詰まった家や、事業を続けてきた大切なお店を売らなければならない…」なんてことにもなりかねません。

これでは、残されたご家族が安心して生活を続けたり、事業を引き継いだりすることができなくなってしまいますよね。

そこで、そういった事態を防ぐための救済措置として作られたのが、この「小規模宅地等の特例」なのです。

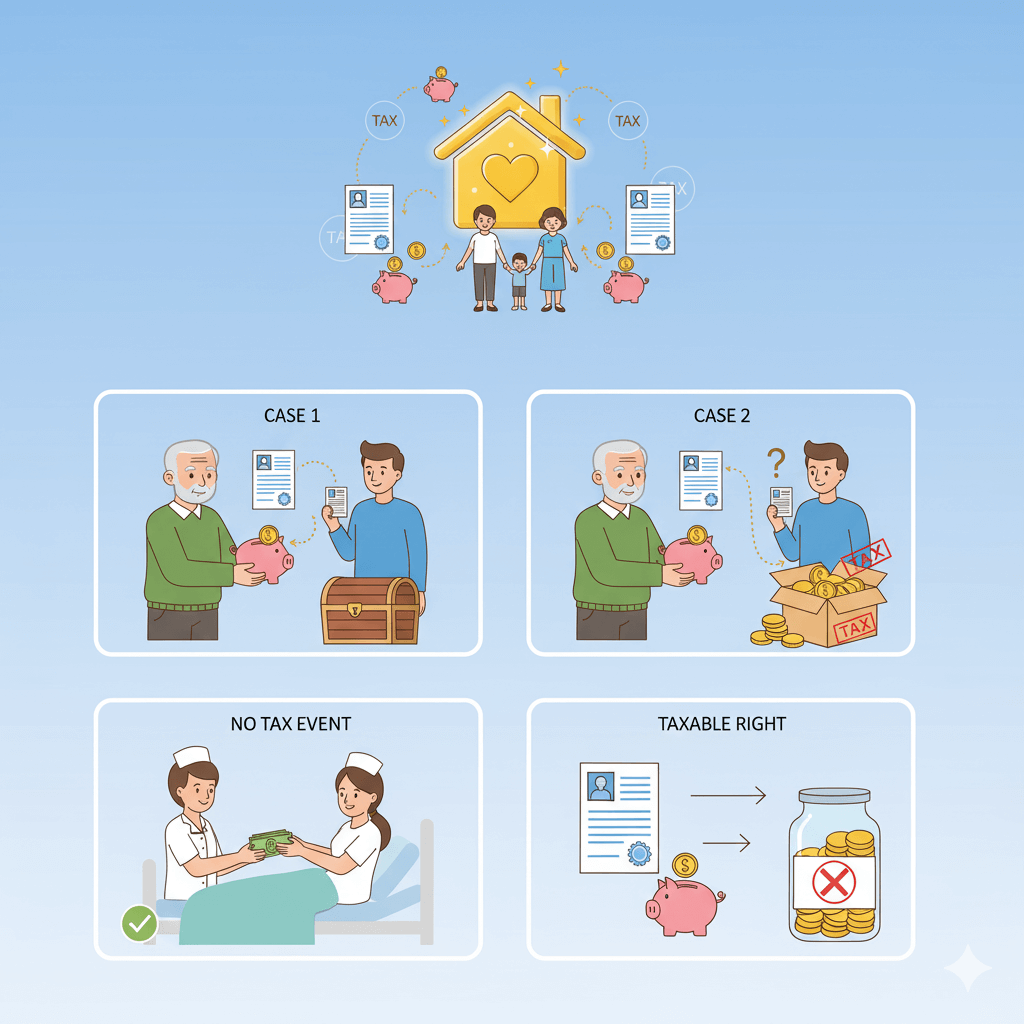

どれくらいお得になるの?

この特例は、まさに「土地の相続税に対する特別割引セール」のようなものです。

ご自宅やお店の土地など、一定の条件を満たせば、その土地の評価額をなんと最大で80%も割り引いてくれるのです。

1億円と評価された土地が、2,000万円として計算できるイメージです。

これは非常に大きな効果ですよね。

とても大事な注意点!

ただし、このお得な制度を使うには、とても大切な注意点があります。

それは、「どの土地でこの割引制度を使います」と一度決めて税務署に申告書を提出したら、後から「やっぱりあっちの土地で使えばよかった…」と変更することは、原則としてできないということです。

お買い物に例えるなら、「レジを通した後の返品・交換はできませんよ」というルールに似ています。

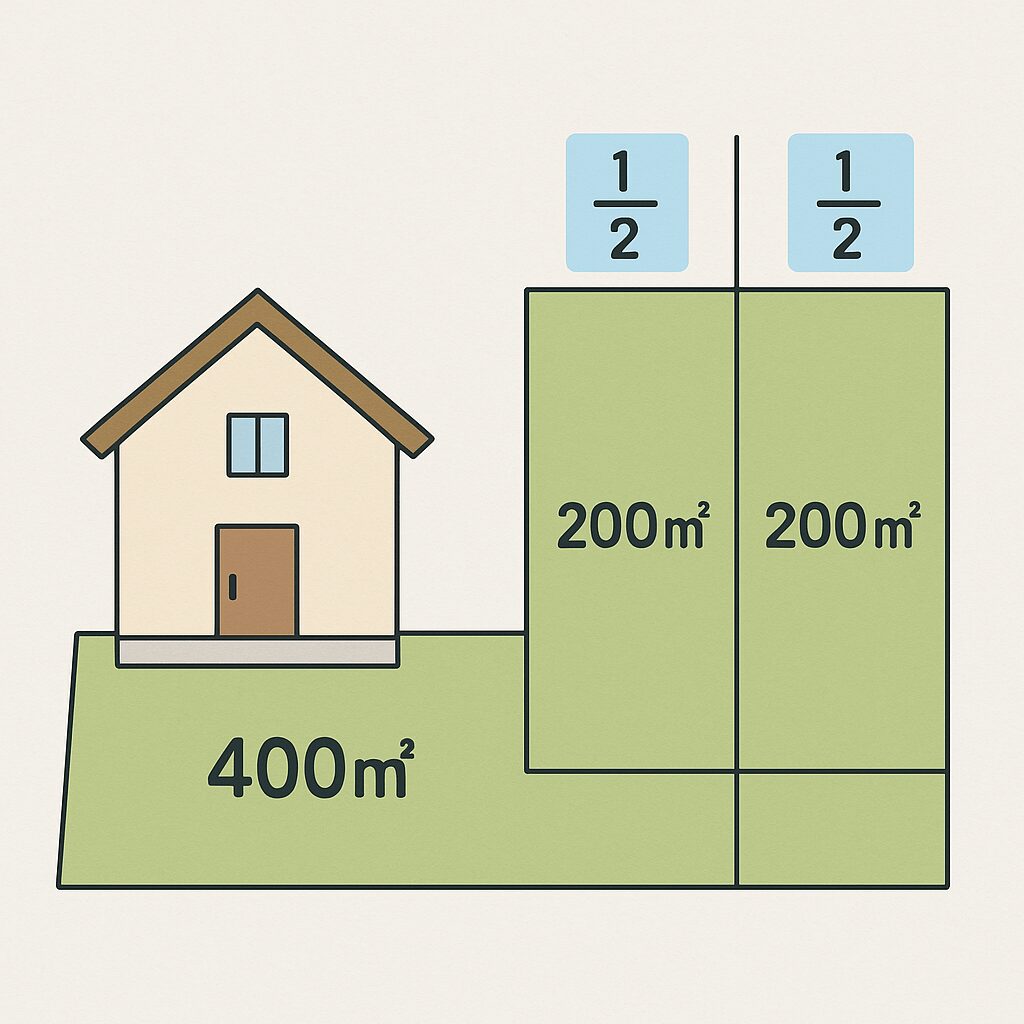

複数の土地がある場合、どの土地にこの特例を使うのが一番有利になるのか、相続税の申告期限までに、非常に慎重に検討して選ぶ必要があるのです。

この選択一つで、納める税金の額が何百万円、何千万円と変わることもあります。