相続人の範囲と相続割合

【3つのケースで見てみよう!相続の割合はこう決まる】

相続で誰がどれくらい財産をもらえるか(これを法定相続分と言います)は、家族構成によって変わります。

まずは具体的な3つのケースで見ていきましょう!

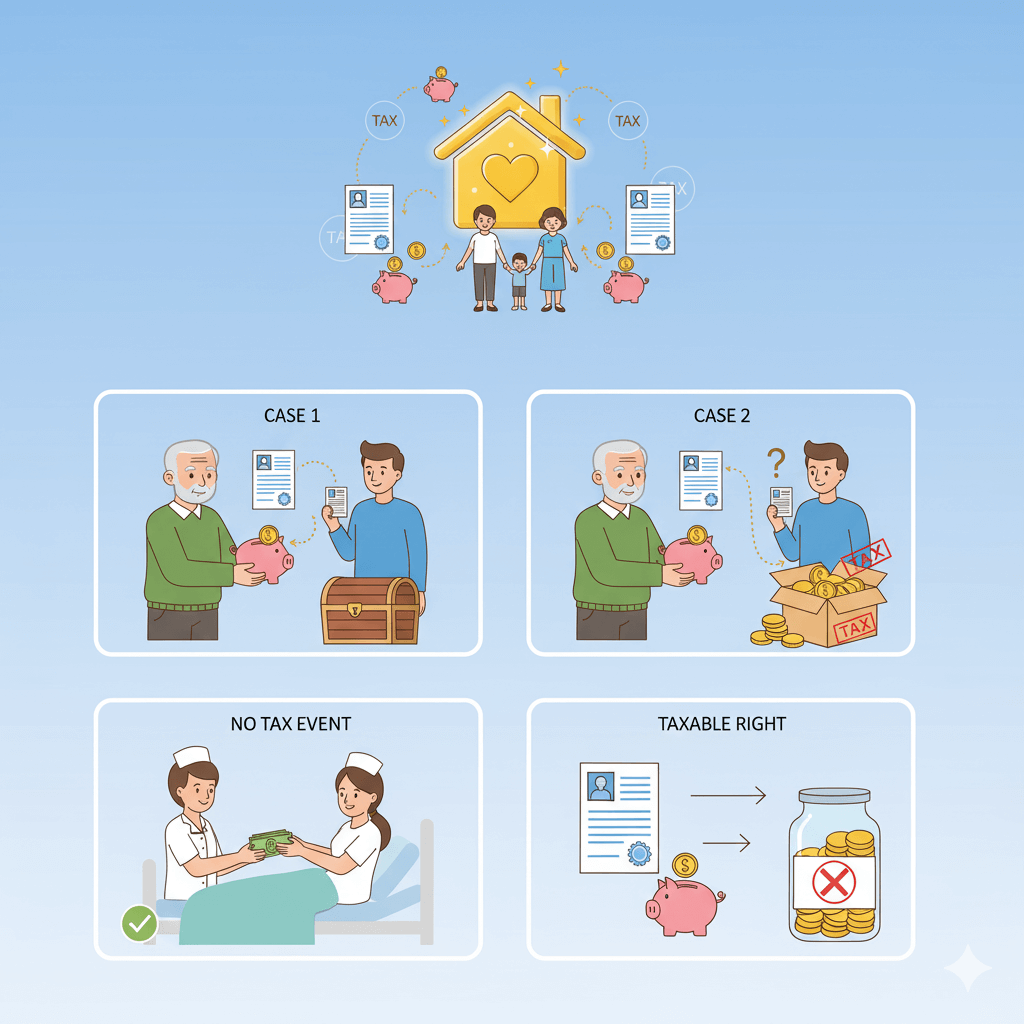

ケース(1) 夫が亡くなり、妻と子ども2人が残された場合

相続する人: 奥さん(母A)、長男Bさん、次男Cさん

もらえる割合

- 奥さん(母A):半分 (1/2)

- 長男Bさん:4分の1 (1/4)

- 次男Cさん:4分の1 (1/4)

【やさしい解説】

これは最も一般的なケースですね。

まず、財産全体の半分を、人生のパートナーである奥さんが受け取ります。

そして、残った半分をお子さんたちで均等に分け合います。

まるで大きなホールケーキを、まず半分奥さんにあげて、残りの半分を子どもたちで仲良く分けるようなイメージです。

ケース(2) 子どものいない長男が亡くなり、妻と両親が残された場合

相続する人: 奥さん(妻Z)、お父さん(父X)、お母さん(母Y)

もらえる割合

- 奥さん(妻Z):3分の2 (2/3)

- お父さん(父X):6分の1 (1/6)

- お母さん(母Y):6分の1 (1/6)

【やさしい解説】

お子さんがいらっしゃらない場合、相続のメンバーが変わります。

この場合、一番に支え合ってきた奥さんの生活を守るため、3分の2と多めに財産を受け取ります。

そして残りの3分の1を、ご両親で半分ずつ分け合うことになります。

ケース(3) 子どもも両親もいない長男が亡くなり、妻と兄弟3人が残された場合

相続する人: 奥さん(妻E)、弟(次男F)、妹2人(長女G、次女H)

もらえる割合

- 奥さん(妻E):4分の3 (3/4)

- 弟(次男F):12分の1 (1/12)

- 妹(長女G):12分の1 (1/12)

- 妹(次女H):12分の1 (1/12)

【やさしい解説】

お子さんもご両親もすでにお亡くなりの場合は、奥さんと亡くなった方のご兄弟が相続人になります。

このケースでは、奥さんの貢献度や今後の生活への配慮がより大きくなり、財産の4分の3を受け取ります。

残りの4分の1を、ご兄弟で均等に分け合うというルールです。

【なぜそう決まるの?相続の基本ルールを知ろう!】

さて、なぜ上のような割合になるのでしょうか?

それには、法律で決められたいくつかの基本ルールがあるからです。

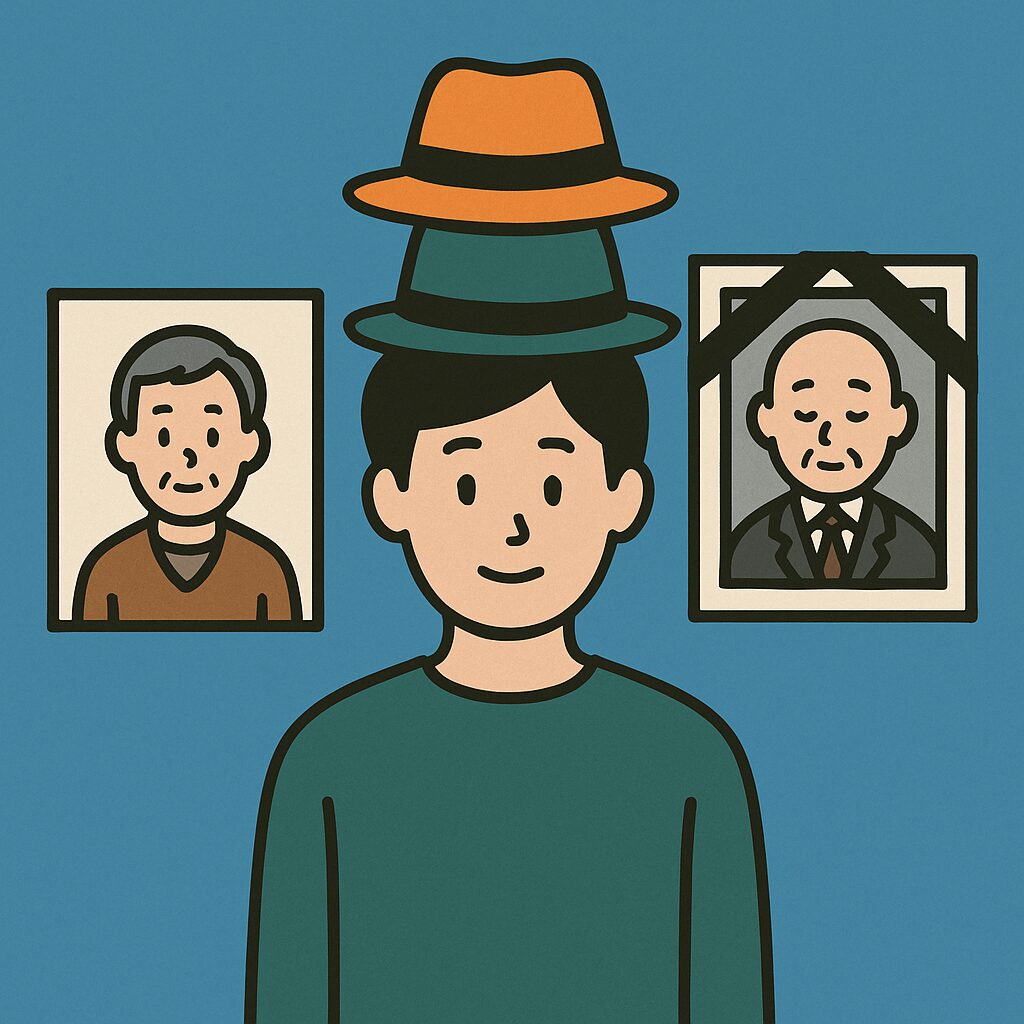

相続人には「優先順位」があるんです!

実は、誰が財産を相続できるかには、はっきりとした順番が決められています。

【いつでも相続人】配偶者(夫または妻)

奥さんや旦那さんは、他の誰がいるかに関わらず、常に相続人になります。

いわば「特別指定席」のようなものです。

【順番待ちの相続人】

- 第1順位:お子さん(もしお子さんが先に亡くなっていれば、お孫さん)

- 第2順位:ご両親(もしご両親が先に亡くなっていれば、おじいさん・おばあさん)

- 第3順位:ご兄弟姉妹

この順番がとても大切で、上の順位の人が一人でもいると、下の順位の人には相続の権利は回ってきません。

リレーのバトンのようなもので、第1走者(お子さん)がいる限り、第2走者(ご両親)にはバトンが渡らない、と考えると分かりやすいでしょう。

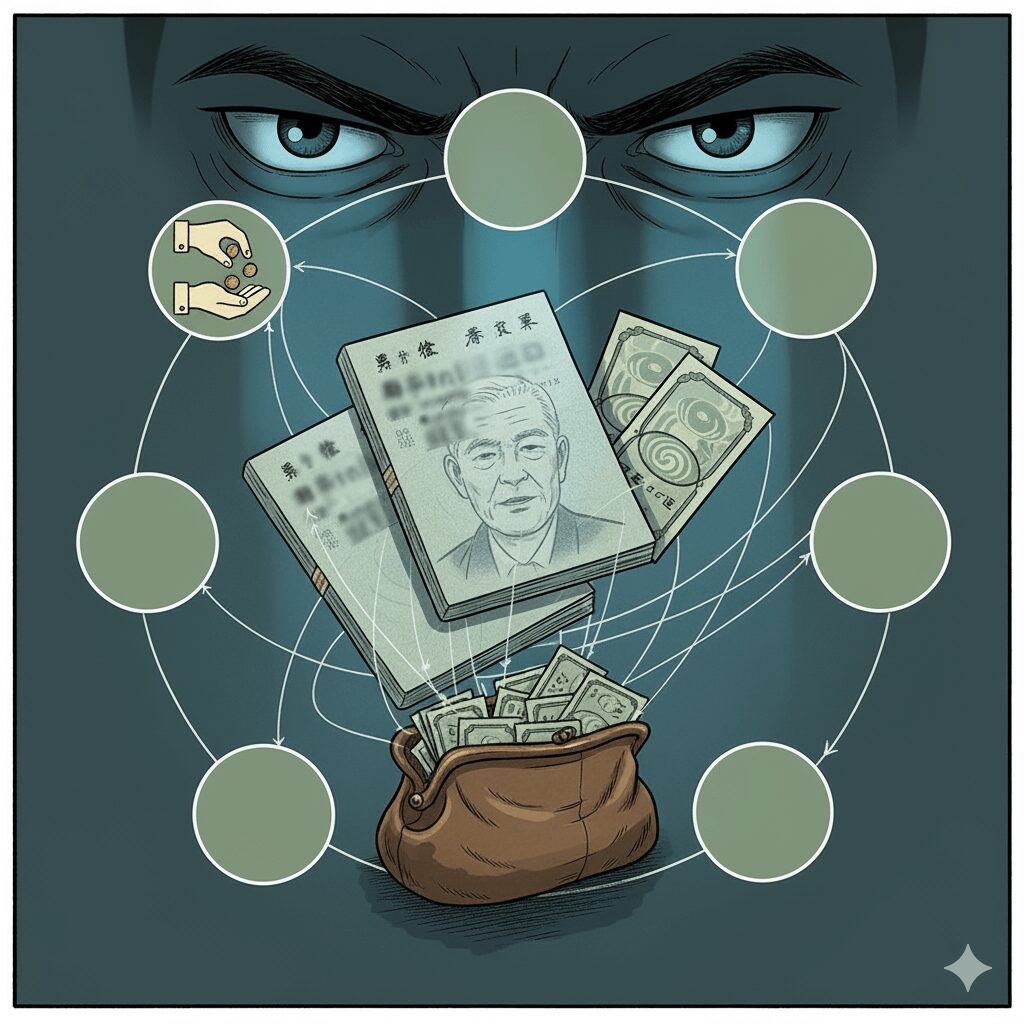

一番最初にすべきこと!「相続人は誰?」を確定させる

財産の分け方を決める話し合い(これを遺産分割協議といいます)は、相続人全員の参加が絶対条件です。

もし一人でも欠けていると、その話し合いは無効になってしまいます。

後から「実は知らなかった兄弟がいた!」なんてことになると、すべてがやり直しになり、大変なトラブルの原因になります。

そうならないために、まず最初に、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本」を集めて、相続人が他にいないかを確認する作業が不可欠です。

少し手間はかかりますが、これはスムーズな相続手続きのための、最も重要な第一歩なのです。

【ワンポイントアドバイス】

- 「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある方を指します。

残念ながら、長年連れ添った内縁関係(事実婚)のパートナーには、原則として相続権がありません。 - お腹の中にいる赤ちゃん(胎児)も、無事に生まれれば、相続人として数えられます。

- 養子縁組をしたお子さんも、実のお子さんと全く同じ権利を持ちます。

相続は、ご家庭の数だけ色々なケースがあります。