相続税申告の義務と期限

ご相談いただいた相続税の申告について、結論から申し上げますと、

- 相続税の申告は「必要」となります。

- 申告書の提出先は、お兄様がお住まいだった「A市を管轄する税務署」です。

- 提出の期限は「令和7年11月12日(水)」です。

なぜこのようになるのか、順番にご説明します。

なぜ相続税の申告が必要なのでしょうか?

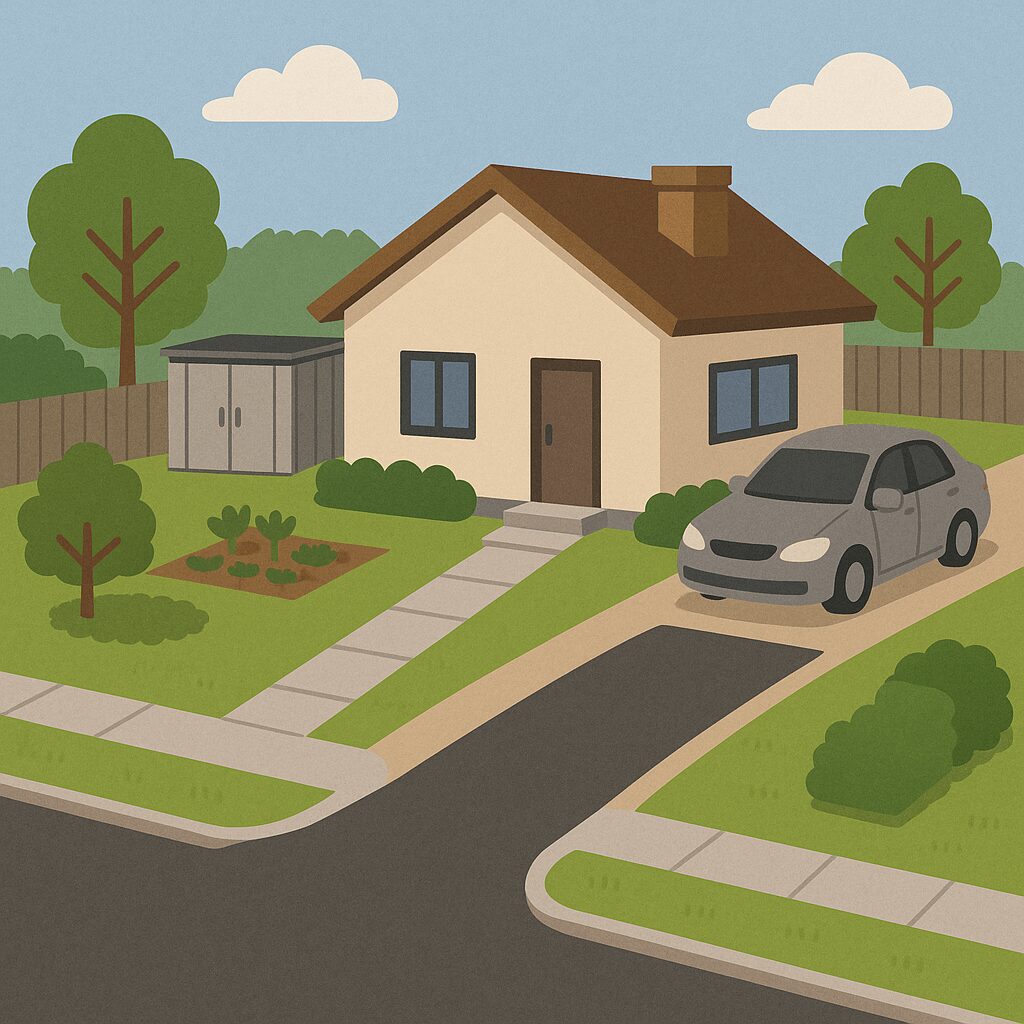

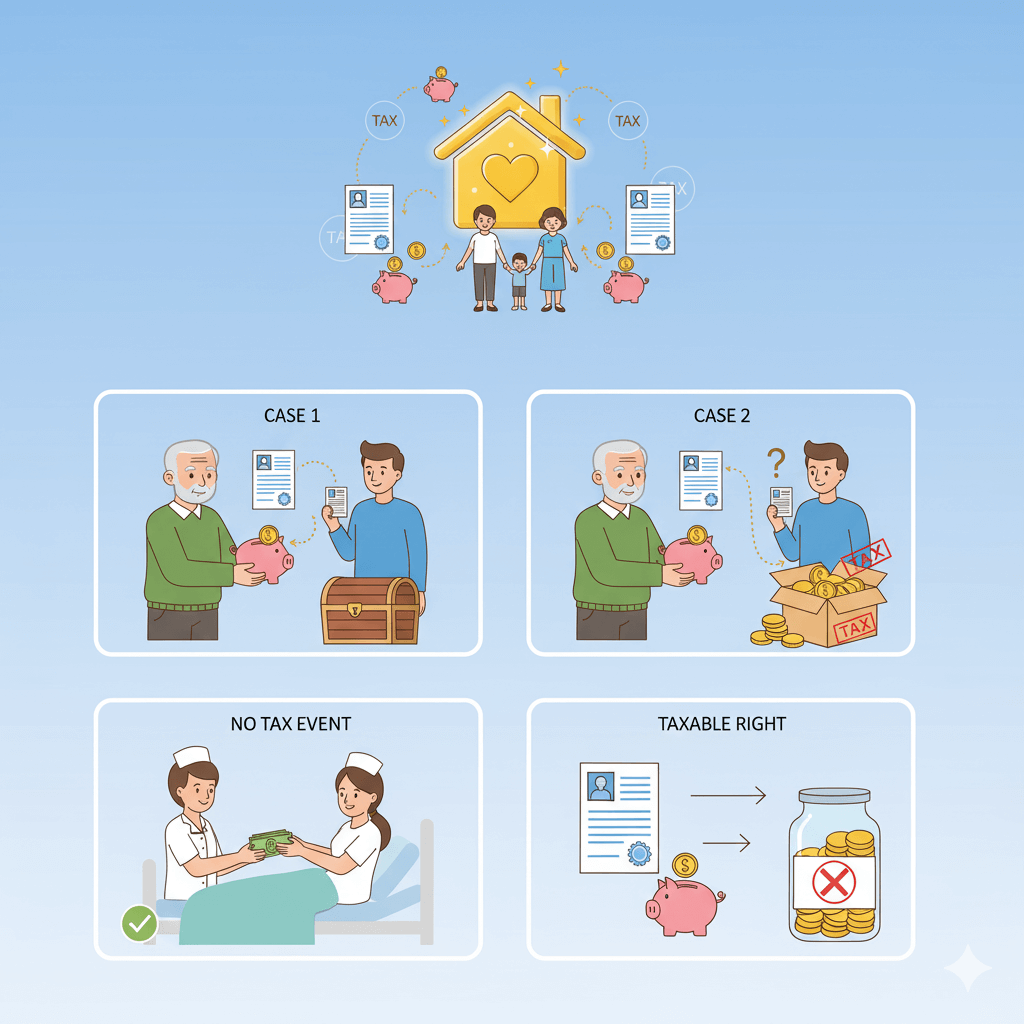

相続税は、亡くなった方の財産を誰かが受け継ぐ際にかかる税金です。

しかし、財産を受け継いだ方全員に必ずかかるわけではありません。

国が定めた「ここまでは税金がかかりませんよ」という非課税の枠があり、これを「基礎控除」と呼びます。

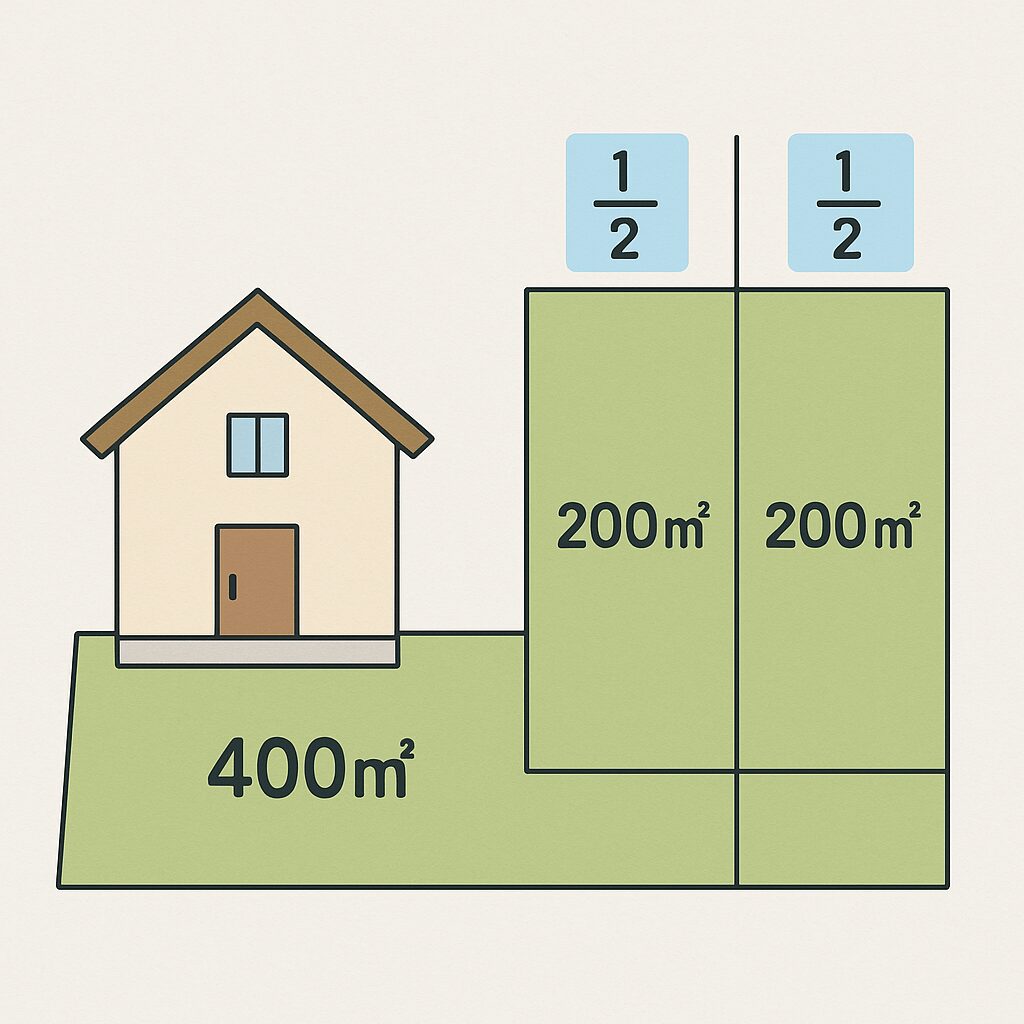

この非課税枠の大きさは、次の式で計算します。

3,000万円 + (600万円 × 財産を受け取る人の数)

今回のケースに当てはめてみましょう。財産を受け取るのは、あなた(お姉様)と妹様の2人ですね。

ですから、非課税枠は、

3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円

となります。

一方、お兄様が残してくださった財産は、ご自宅と預貯金を合わせて6,000万円でした。

この金額が、非課税枠の4,200万円を超えています。

このように、財産の合計額が非課税枠を上回る場合に、相続税の申告が必要になる、というルールになっています。

《知っておくとお得なポイント》

実は、お兄様のご自宅(土地)については、「小規模宅地等の特例」という制度を使える可能性があります。

これは、亡くなった方の自宅の土地の評価額を最大で80%も減額できる、とても有利な制度です。

この特例を使えば、最終的に納める税金がゼロになることも十分に考えられます。

ただし、このお得な制度を利用するためには、「私たちはこの制度を使って税金を計算しました」という意思表示、つまり相続税の申告そのものが必ず必要になります。

税金が出ない場合でも申告が必要なのは、このためです。

申告書はどこに提出すればよいのでしょうか?

税金の申告というと、ご自身の住んでいる市区町村の税務署(あなたならB市、妹様ならC市)を思い浮かべるかもしれません。

しかし、相続税の場合は特別です。

関係者の手続きをスムーズに進めるため、亡くなった方(今回はお兄様)が最後に住んでいた住所地を管轄する税務署に、財産を受け取る全員分の申告書をまとめて提出することになっています。

したがって、あなたと妹様、お二人の申告書を、お兄様がお住まいだったA市を管轄する税務署に提出することになります。

申告書はいつまでに提出すればよいのでしょうか?

相続税の申告期限は、少し特殊な数え方をします。

「亡くなった日」から数え始めるのではなく、「相続があったことを知った日(今回の場合、警察から連絡を受けた日)」の翌日から10ヶ月以内と定められています。

あなたと妹様が、お兄様の訃報を知ったのは令和7年1月12日でした。

ですので、その翌日である1月13日から10ヶ月後、つまり令和7年11月12日(水)が提出の期限となります。

お兄様が亡くなられたと推定される日が「1月1日から10日の間」と伺いましたが、申告期限の計算は、あくまでお二人がその事実を知った日から始まりますので、ご安心ください。