医療費控除を上手に利用するために

今回は、皆さんの暮らしの味方である「医療費控除」について、分かりやすくお話しします。

「なんだか難しそう…」と感じている方も、この3つのコツさえ押さえれば、きっと上手に活用できます。

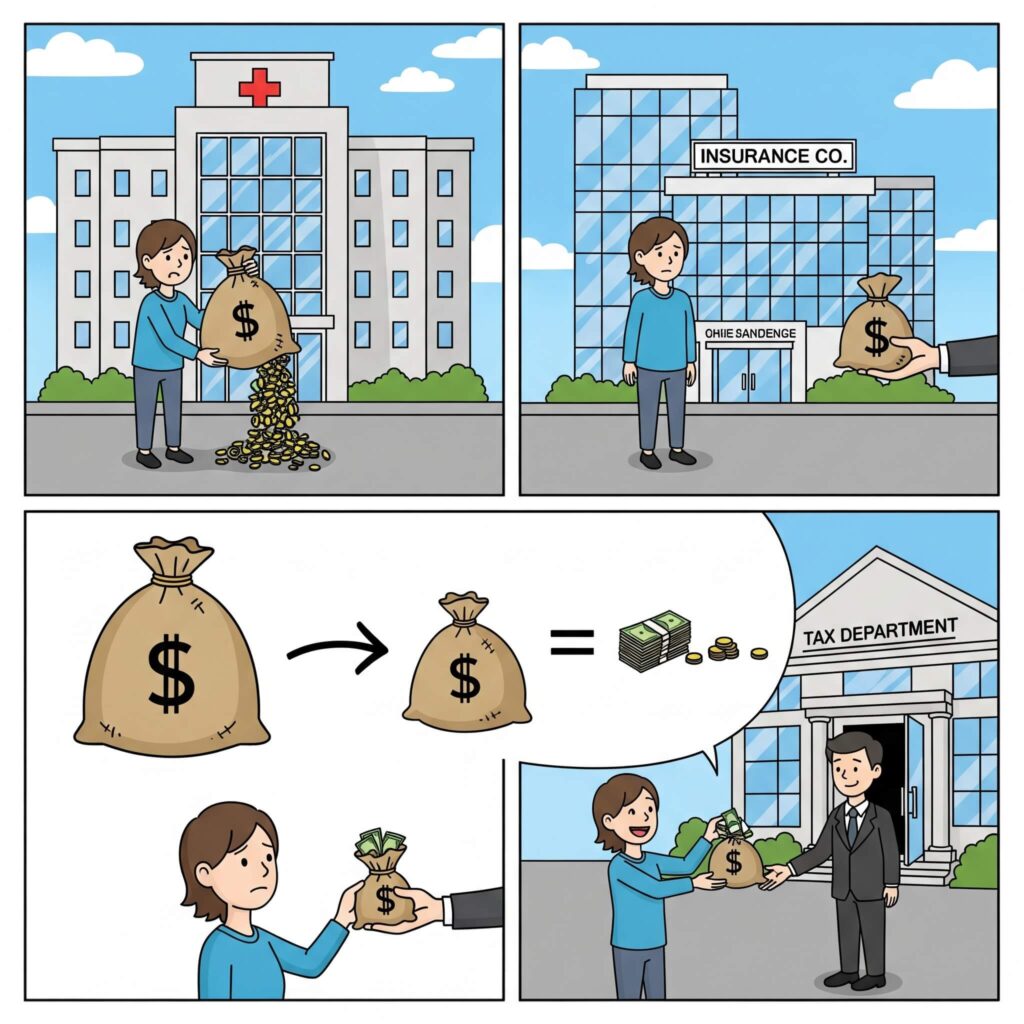

そもそも医療費控除って?「10万円の壁」のホントのところ

よく「年間の医療費が10万円を超えたら税金が戻ってくる」と耳にしますよね。

これは、「医療費控除という割引券を使うためのスタートライン」だと思ってください。

一年間に支払った医療費が10万円(※)を超えた場合、その超えた金額分だけ、あなたの所得(給料などの儲け)がなかったことにしてくれます。

その結果、納める税金が少しお安くなる、という仕組みです。

確かに、戻ってくる税金は「支払った医療費に比べると、ちょっとだけだな」と感じるかもしれません。

でも、チリも積もれば山となります。

特に、自営業の方などで毎年確定申告をしている方なら、「ついでに申告」しない手はありません。

※ちなみに、年間の所得が200万円未満の方は、「所得の5%」がスタートラインになります。

よりハードルが低いんです。

それでは、本題の3つのコツを見ていきましょう!

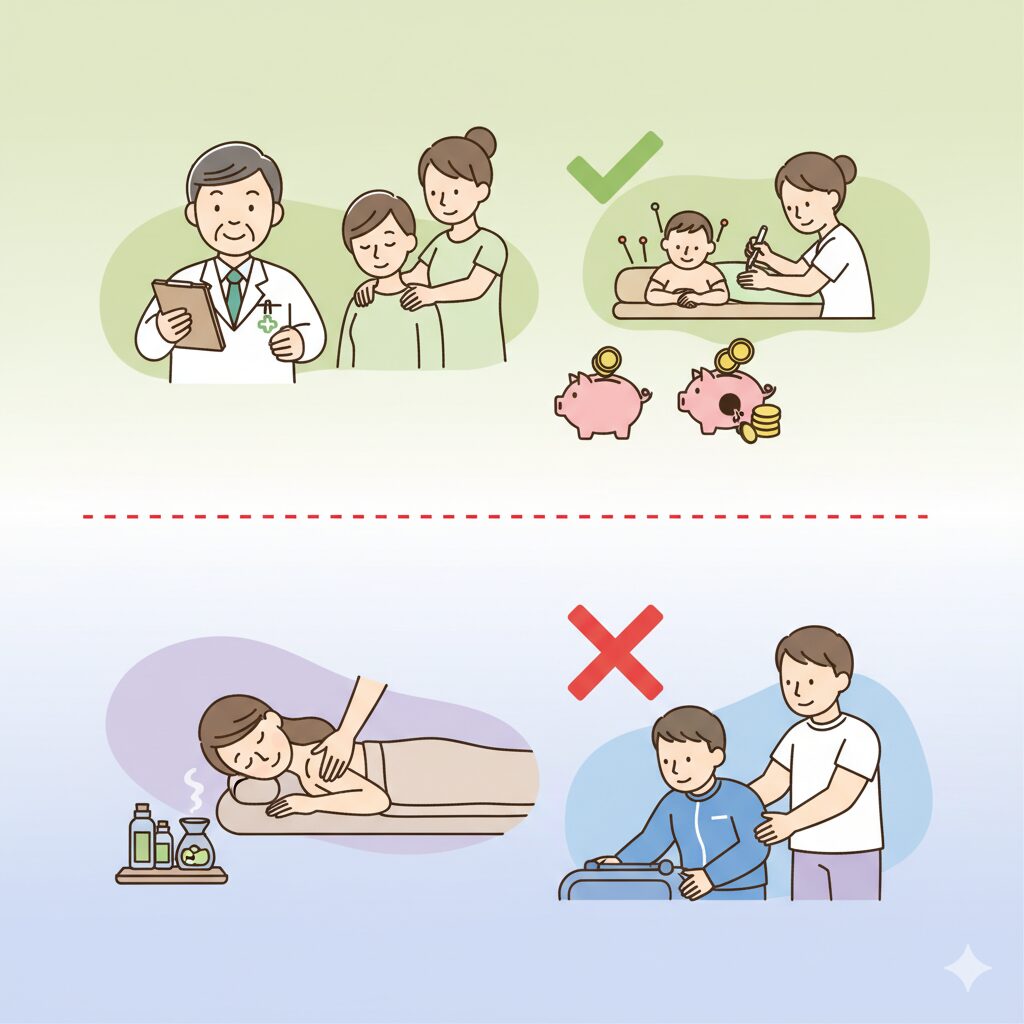

【コツ1】大きな出費があった年は「宝探し」のチャンス!

出産、入院、高額な歯の治療…。

これらは医療費控除のいわば「御三家」です。

もし、この御三家のような大きな出費があった年は、節税のビッグチャンスだと考えてください。

なぜなら、10万円のスタートラインを軽々と超えるので、普段なら「これくらいは仕方ないか」と見過ごしがちな小さな医療費も、すべてが節税につながる「宝物」に変わるからです。

例えるなら…

普段は10万円という高い壁の上にある「節税の実」。

でも、出産や入院という大きな「ハシゴ」を使えば、その壁を楽に乗り越えられ、周りになっている小さな実(風邪薬代、湿布代、通院の交通費など)も、残らず収穫できるイメージです。

歯の治療で15万円かかった年なら、ご家族がドラッグストアで買った風邪薬のレシート、お子さんの診察代、通院に使った電車やバスの代金(※)も、すべて合算できます。

一年分の領収書やメモを「宝探し」の気分で集めてみましょう。

(※)交通費は、領収書がなくても「日時、誰が、どの病院へ、いくらかかったか」をメモしておけば大丈夫です。

【コツ2】支払いは「年またぎ」より「年内まとめ払い」がお得!

これはとてもシンプルなコツです。

医療費の支払いは、できるだけ同じ年(1月1日~12月31日)にまとめましょう。

例えば、こんなケースはもったいない!

16万円の治療費を、今年8万円、来年8万円と分けて支払うと、どちらの年も10万円のスタートラインに届かず、せっかくの控除が受けられない…なんてことになりかねません。

でも、今年中に16万円をまとめて支払えば、10万円を超えた6万円分が、しっかりと控除の対象になります。

年末に入院された方などは、支払いが翌年にならないように、少しだけ気をつけてみてくださいね。

【コツ3】領収書は「提出」ではなく「整理・保管」がカギ!

「医療費控除って、領収書を全部ノリで貼って出すのが面倒…」と思っていませんか?

実は、そのルールはもう古くなりました。

現在は、ご自身で「医療費控除の明細書」という一覧表を作成して提出すればOK。

領収書そのものを税務署に送る必要はありません。

ただし、ここで一つだけ大事な注意点!

「提出しなくていいなら、捨ててもいいの?」と思ったら大間違いです。

税務署から「明細書の元になった領収書を見せてください」と言われたときのために、ご自宅で5年間、大切に保管しておく義務があります。

月ごとにクリアファイルに分けたり、封筒に入れたりして、「〇年分 医療費」と書いておくだけで大丈夫。

いざという時に慌てないように、整理して保管しておきましょう。

もし領収書をなくしてしまっても、すぐにあきらめず、まずは病院に再発行を相談してみてください。

いかがでしたか?医療費控除は、知っているだけで家計の助けになる、とても良い制度です。

- 大きな出費の年は、小さなものまで「コマメに拾う」

- 支払いは「年内にまとめる」

- 領収書は「しっかり保管」