「利子所得」になるもの・ならないもの

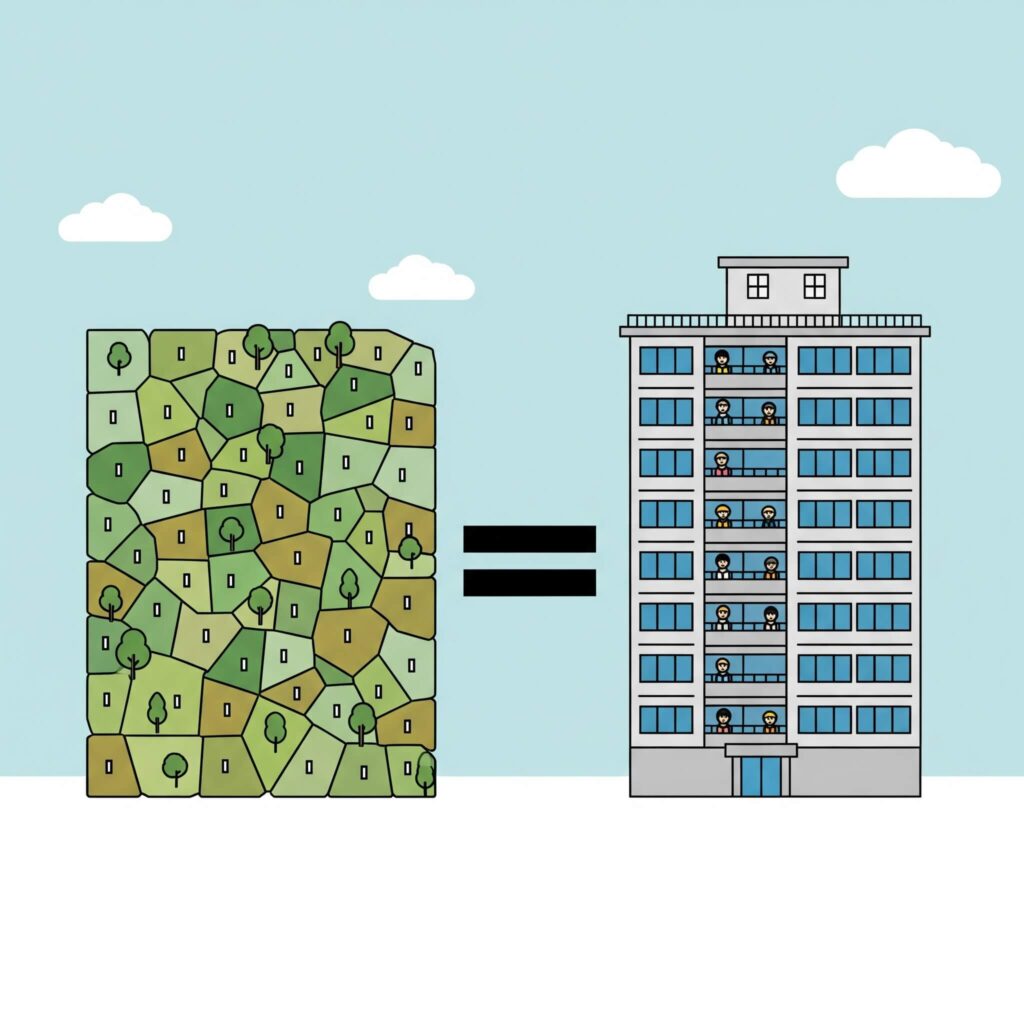

お金を預けたり貸したりするともらえるお礼が「利子」ですが、税法上、「利子所得」というグループに入るのは、主に金融機関や国など、公的なルールにのっとったものと考えると分かりやすいです。

⭕️ こちらが「利子所得」の仲間です

たとえるなら、「公式な金融商品からのお礼」といったイメージですね。

銀行の預貯金の利息

一番身近な例です。皆さんが銀行に預けている普通預金や定期預金につく利息のことです。

国や会社が発行する「借用書」の利子(公社債)

国や地方公共団体、あるいは大きな会社が「お金を貸してください」と発行するもので、いわば「公的な借用書」です。

これを買うと、満期まで定期的にお礼(利子)がもらえます。

お金の運用おまかせパックからの分配金(投資信託など)

「専門家にお金を預けて、手堅く運用してもらう」ような金融商品(公社債投資信託など)から得られる利益の分配金も、利子所得の仲間になります。

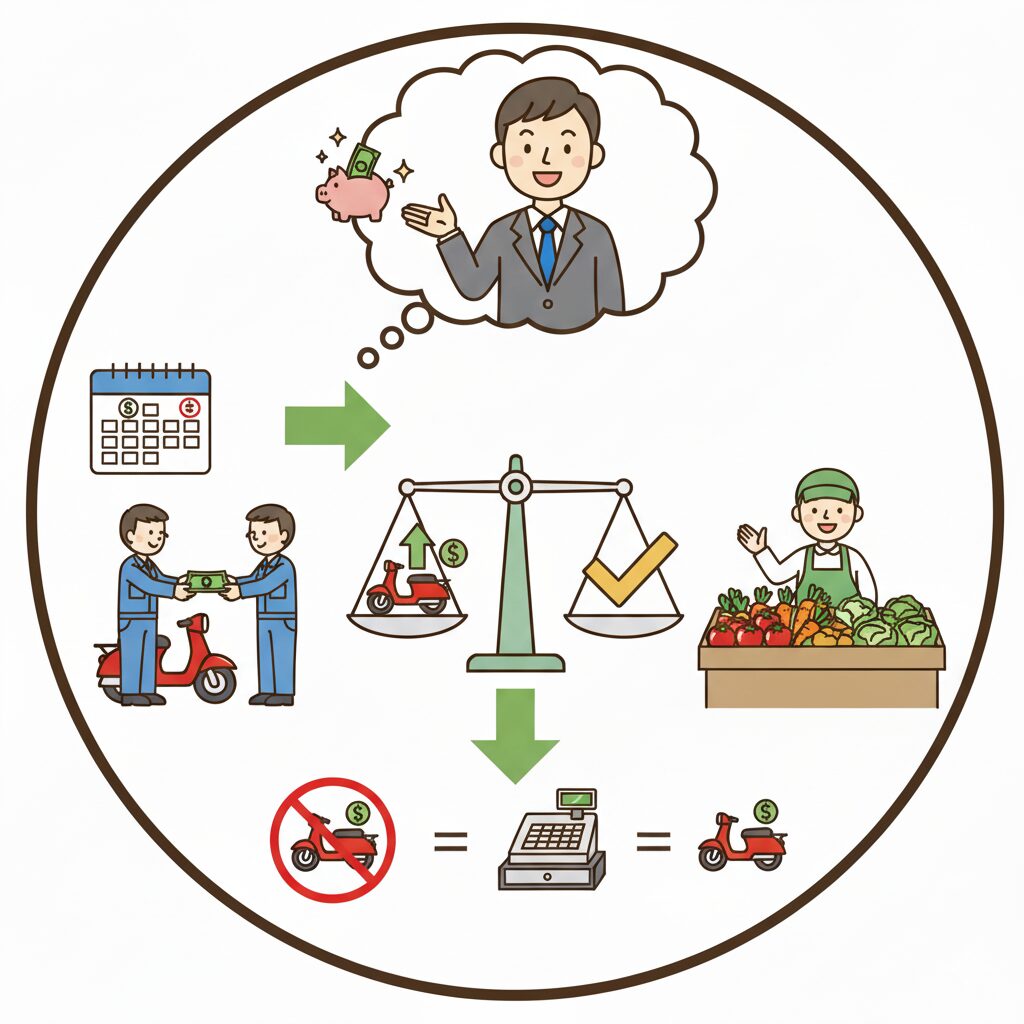

❌ 「利子」と名前がついても「利子所得」ではないもの

一方、次のようなものは「利子」という名前でも、税法上は「利子所得」とは別のグループになります。

友人や知人との個人的なお金の貸し借りで得た利子

これは個人間のやり取りなので、「雑所得(ぞうしょとく)」という「その他の収入」のグループに入ります

会社に預けたお金の利子(勤務先預け金)

従業員が自分の会社にお金を預けて、会社から利息をもらうケースです。

学校債や組合債などの利子

一部の学校や組合などが発行する債券の利子です。法律で定められた正式な「公社債」ではないため、「雑所得」として扱われます。

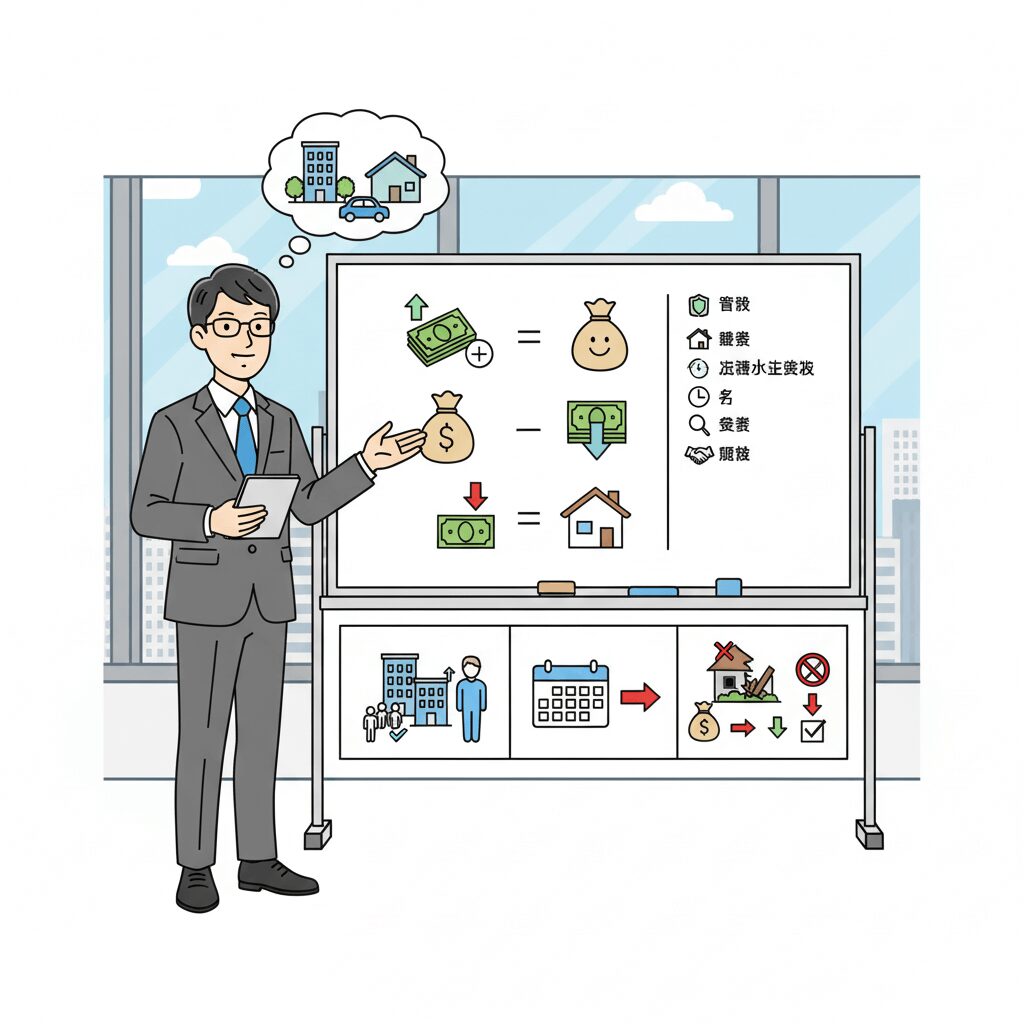

利子所得の計算はとってもシンプル!

「利子所得」の計算は、実はとても簡単です。

もらった利子の金額(額面)が、そのまま所得の金額になります。

受取利子(税金が引かれる前の金額)=利子所得の金額

例えば、銀行から1,000円の利息が振り込まれたとします。この場合、税金が引かれる前の金額、つまり1,000円そのものがあなたの利子所得になります。

実は、私たちの預金利息などは、受け取る時点ですでに税金が天引き(源泉徴収)されているので、確定申告をする必要はありません。

税金計算は銀行などが済ませてくれている、というわけですね。