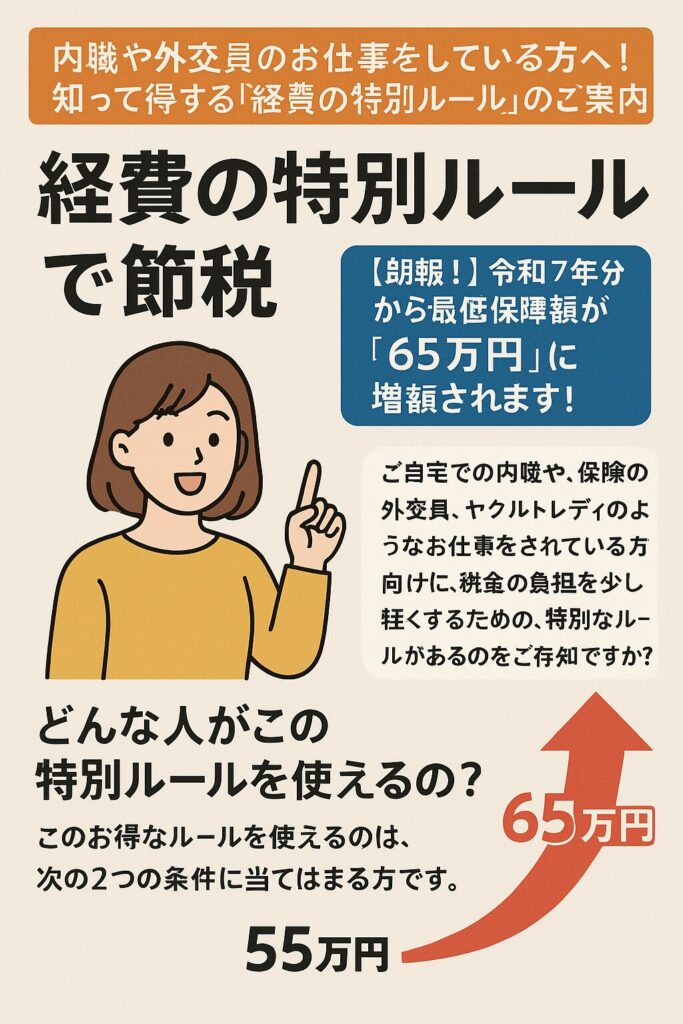

経費の特別ルールで節税

ご自宅での内職や、保険の外交員、ヤクルトレディのようなお仕事をされている方向けに、税金の負担を少し軽くするための、特別なルールがあるのをご存知ですか?

これを「家内労働者等の特例」と呼びます。

一言でいうと、「お仕事で実際に使った経費が少なくても、最大で55万円(令和7年分からは65万円)まで経費として認めてもらえますよ」という、とてもお得な制度なんです。

パートで働く方には、給料に応じて「給与所得控除」という、いわば「みなし経費」が認められています。

それと同じように、内職などの方にも最低限の経費を保障して、税金の計算で不公平が出ないようにしよう、という目的で作られた制度なんです。

【朗報!】令和7年分から最低保障額が「65万円」に増額されます!

この特例の大きな変更点として、令和7年度の税制改正により、必要経費に算入できる最低保障額が、現行の55万円から「65万円」に引き上げられることになりました!

この改正は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分(2025年)以後の所得税から適用されます。

つまり、令和8年2月~3月に行う令和7年分の確定申告から、新しい65万円の最低保障額が適用されることになりますので、覚えておくと良いでしょう。

どんな人がこの特別ルールを使えるの?

このお得なルールを使えるのは、次の2つの条件に当てはまる方です。

条件①:お仕事の種類

次のような、特定の会社から継続的にお仕事をもらっている方が対象です。

- ご自宅でシール貼りや部品の組み立てなどの内職をしている方

- 保険の外交員や、ヤクルトなどの訪問販売員の方

- 電気やガスのメーターを検針するお仕事の方

- 特定の会社と契約して、継続的にお仕事をしているフリーランスの方 など

(※ご自身で商品を仕入れてネットショップなどで販売している方や、ご自身で学習塾などを開いて不特定多数の方を相手にお仕事をしている方は、残念ながら対象外となります。)

条件②:経費の金額

お仕事の収入から差し引く実際の経費が、年間で55万円(令和7年分からは65万円)に満たない方が対象です。

(※もしパートのお仕事もされている場合は、その給料の額によって、この55万円または65万円の枠が少し減ることになります。詳しくは後ほどご説明します。)

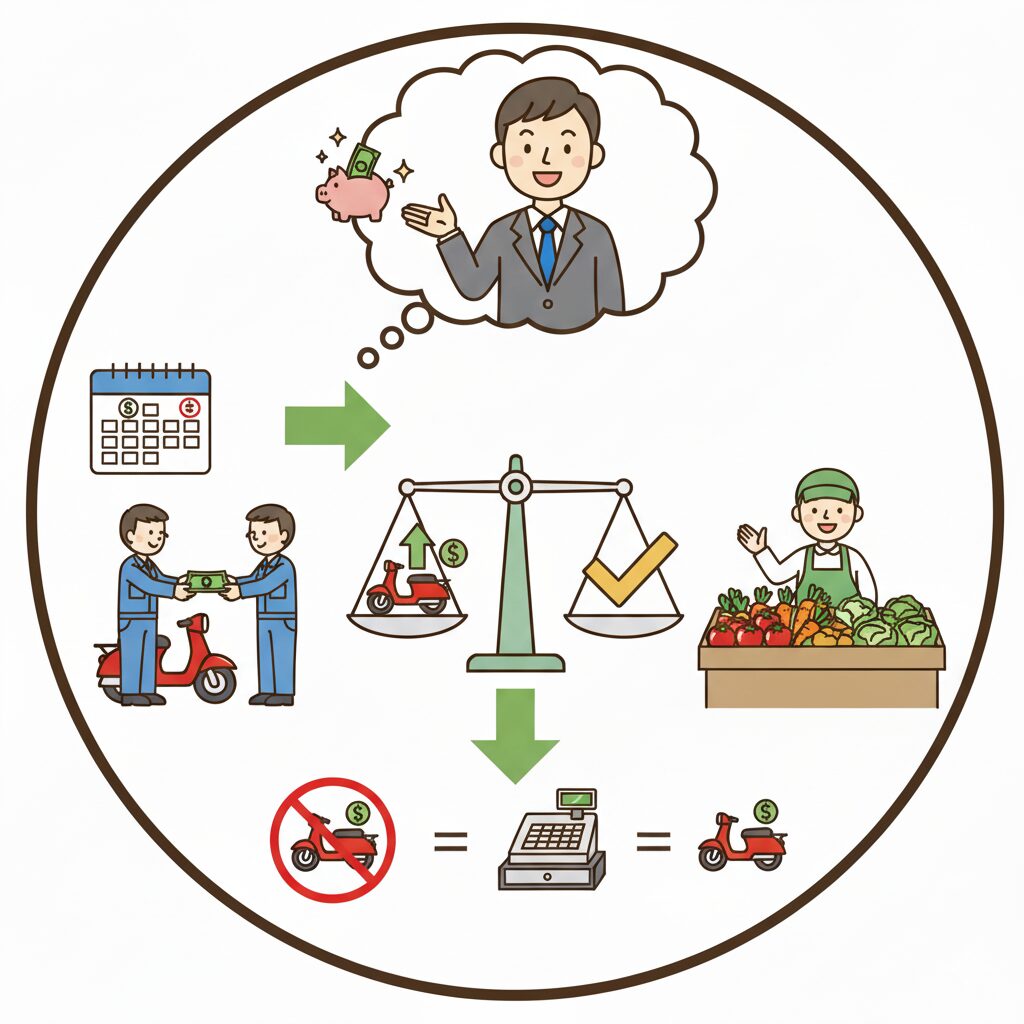

特別ルールの計算方法を見てみよう!(令和6年までの55万円のケース)

それでは、この特別ルールを使うと、税金の計算がどう変わるのか、具体的な例で見ていきましょう。

今回は、令和6年までの55万円のルールで一緒に計算してみましょう。

- スーパーのパート収入:年間 50万円

- 生命保険の外交員の収入:年間 58万円

- 外交員の仕事で実際に使った経費:年間 2万円

ステップ1:パート収入の「所得」を計算します

まず、パートの給料から見ていきましょう。

サラリーマンやパートの方には、税金計算上の「みなし経費」として給与所得控除というものが認められています。

パート収入が年間55万円以下の場合、収入の全額、つまり50万円がこの控除額になります。

- パート収入 50万円 - 給与所得控除 50万円 = 所得 0円

ですので、このパート収入に対しては税金がかからない、ということになります。

ステップ2:外交員の仕事で使える「みなし経費」の枠を計算します

次に、今回のメインである「経費の特別ルール」で、外交員の仕事の経費がいくらになるかを計算します。

この特例の経費の基本枠は55万円です。

ただし、今回はパートのお仕事もされているので、その分を調整する必要があります。

ステップ1で計算したパートの給与所得控除額50万円を、この枠から差し引きます。

- 基本の枠 55万円 - パートの給与所得控除 50万円 = 特別ルールで使える経費の枠 5万円

これで、外交員の収入から差し引ける「みなし経費」は5万円に決まりました。

実際に使った経費は2万円でしたが、それよりも多い5万円を経費として使える、ということですね。

ステップ3:外交員の仕事の「所得」を計算します

いよいよ外交員の仕事の所得を計算します。収入から、ステップ2で計算した「みなし経費」を差し引きます。

- 外交員の収入 58万円 - みなし経費 5万円 = 所得 53万円

ステップ4:今年の「合計所得金額」を計算します

最後に、2つのお仕事の所得を合計します。これが、あなたの今年の「合計所得金額」となります。

- パートの所得 0円 + 外交員の所得 53万円 = 合計所得金額 53万円

いかがでしたでしょうか?

もしこの特別ルールを使わずに計算すると、外交員の所得は「収入58万円-実際の経費2万円=56万円」となってしまいます。

このルールを知っているだけで、所得を3万円も少なく計算でき、その分、納める税金も安くなるというわけです。

そして、令和7年分からは最低保障額が65万円にアップしますので、さらに税金負担が軽くなる可能性があります!

少し複雑に感じるかもしれませんが、ご自身の働き方が当てはまるかどうか、一度確認してみる価値は十分にありますよ。