名義預金とは、どのようなことをいうのか

亡くなったら、財産はどうなる?

まず、基本的なルールが2つあります。

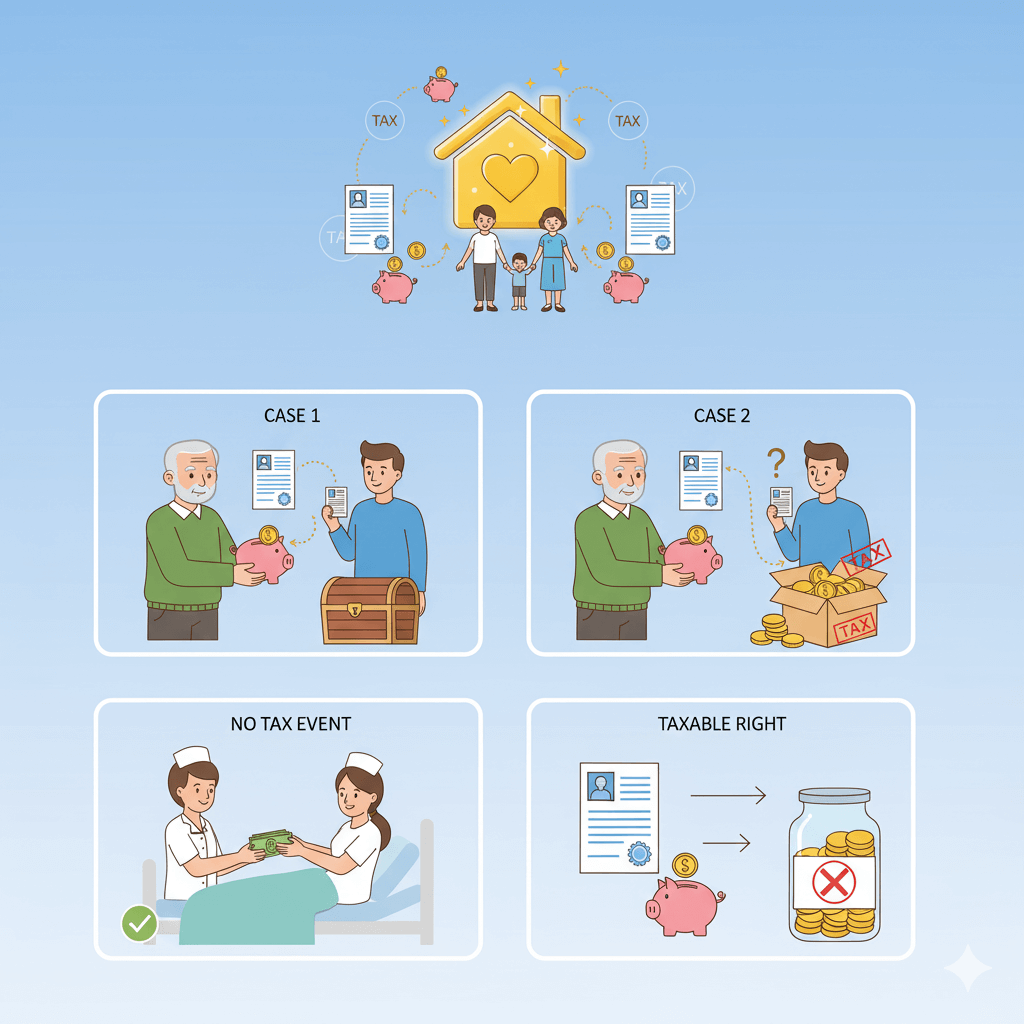

- 「相続」のルール(民法) 亡くなった方(法律用語で「被相続人」と言います)が持っていた財産は、プラスの財産(預金、不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も、すべて相続人が引き継ぎます。

- 「相続税」のルール(相続税法) 相続や遺言で財産を引き継いだ人は、その引き継いだ財産の全部に対して相続税が課されます。

要するに、「亡くなった方が持っていた経済的な価値があるもの全部」が相続財産となって、税金の計算対象になる、ということです。

一番の注意点:「名義預金(めいぎよきん)」とは?

ここからが本題です。

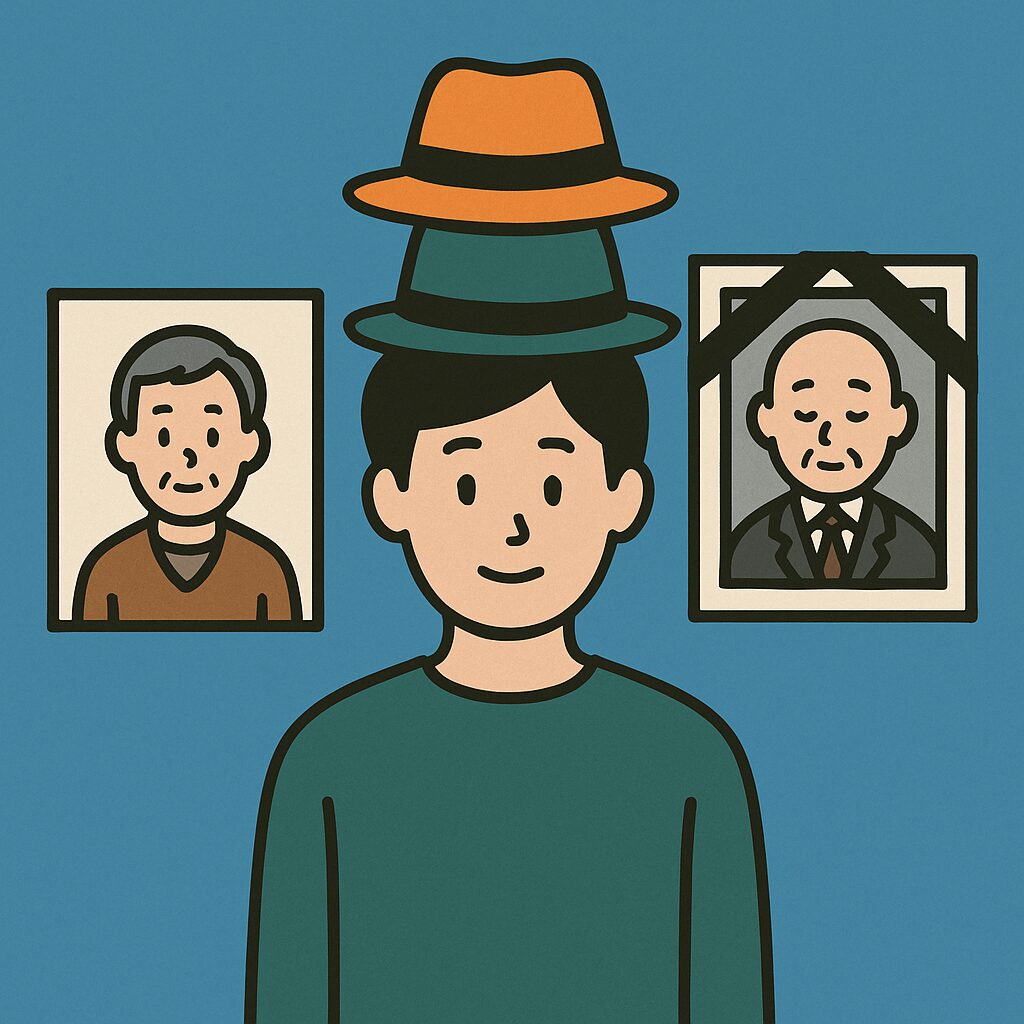

財産が「誰のものか」を判断するとき、銀行通帳や株の「名義(名前)」はもちろん大切です。

しかし、税務署は「名前」だけで判断しません。

「名義預金」や「名義株」と呼ばれる、”名前だけ借りている財産”がないかを厳しくチェックします。

「名義預金」のよくある例

例えば、亡くなったご主人が、ご自身の収入から「奥様」や「お孫さん」の名前でこっそり作っていた銀行口座があるとします。

- 通帳の名前: 奥様(またはお孫さん)

- 実際にお金を入れた人: ご主人

- 通帳や印鑑を管理していた人: ご主人

この場合、名前は奥様でも、その預金は「実質的にご主人の財産」と判断されます。

そのため、奥様名義のままでも、ご主人の「相続財産」として相続税の計算に含めなければなりません。

税務署との「よくある意見の対立」

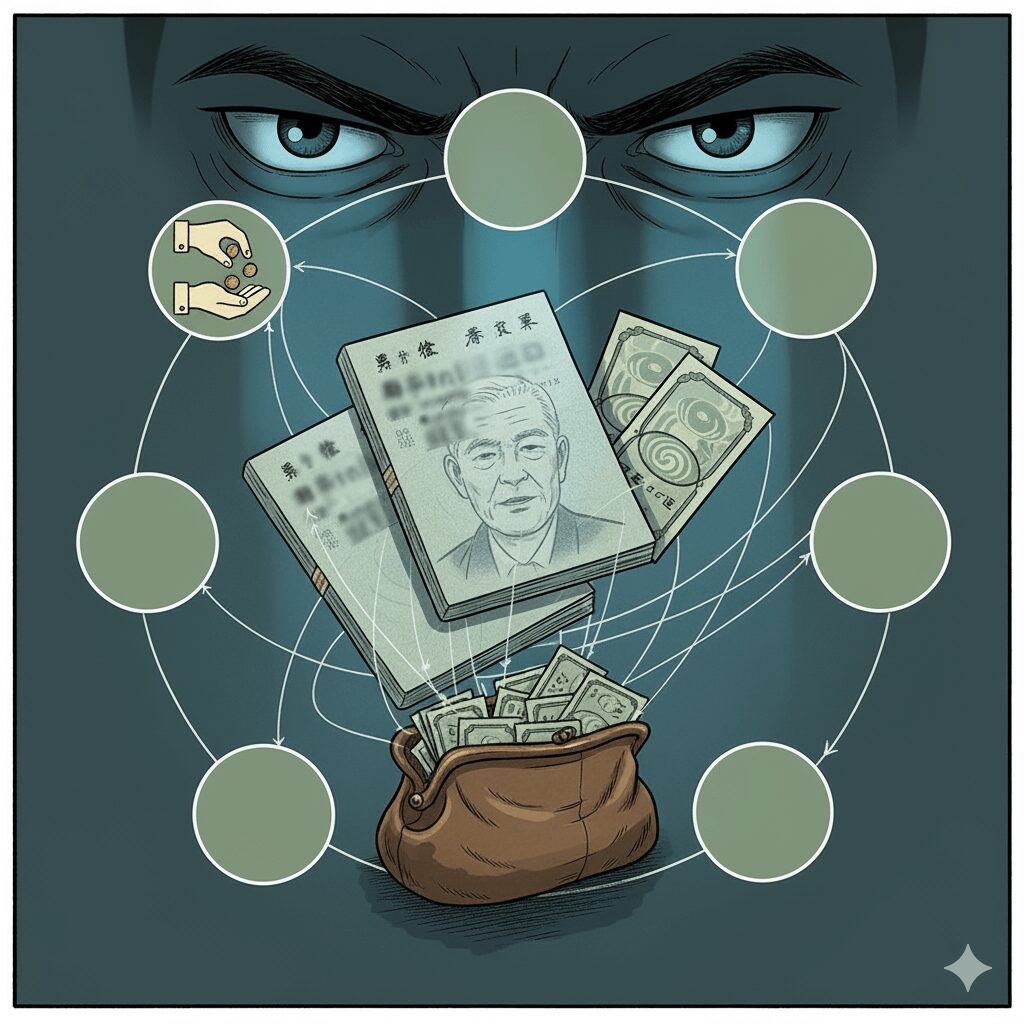

税務調査の現場では、このような財産について、ご家族と税務署の意見が対立することがよくあります。

- ご家族(納税者)の主張 「これは(亡くなった夫から)昔にもらったものだ(贈与)」 「これは私がパートで稼いだお金や、私の親から相続したお金だ」

- 税務署(課税庁)の主張 「奥様(名義人)には、その期間にそれだけの預金を作れるほどの収入がありませんよね?」 「そのお金の出どころ(原資)は、亡くなったご主人ではないですか?」

このように、税務署は「そのお金を貯めることができたのは誰か?」という視点で、亡くなった方の財産ではないかと疑うわけです。

「本当の持ち主」はどう判断される?

では、税務署は「名前」以外に何を見て、「本当の持ち主」を判断するのでしょうか?

それが、文章の最後にある①~⑥のチェックリストです。

その財産が「亡くなった方のものか(名義預金か)」、それとも「本当に名義人のものか」を、以下のポイントを全部まとめて(総合的に)見て判断します。

- お金の出どころは誰か? (その預金のお金や、株を買ったお金は、本当に誰が稼いだものか?)

- 手続きをしたのは誰か? (銀行で口座を作ったり、株を買ったりする手続きをしたのは誰か?)

- 管理・運用していたのは誰か? (通帳や印鑑、証券会社のID・パスワードを管理し、投資の指示などをしていたのは誰か?)

- 利益を得ていたのは誰か? (預金の利息や、株の配当金を受け取って使っていたのは誰か?)

- 自由に処分できたのは誰か? (名義人が、その預金を自由に解約したり、株を売ったりできる状態だったか?)

- (補足)当事者の関係は? (お金を出した人と、名義人と、管理していた人は、どういう関係か?)

これらの点を総合的に見て、「やっぱり亡くなったご主人が管理して作った財産だ」と判断されれば、たとえ奥様やお孫さんの名前であっても、相続税の対象となるのです。